高橋和巳研究会 INDEX

|

「高橋和巳研究会」が、各位の賛同・協力を得てここに発足した。

お互いに自由な立場で、今ふたたびの高橋和巳の深層を静かに探る。

高橋和巳を敬愛する人々が交流し、理解を深め、研究を向上させるための場をつくることをめざしたい。

研究集会の開催、また講演、研究発表、シンポジウム、公開講座、文学散歩なども考えてゆきたい。

封印された高橋和巳を多様なネットのもとに甦らせ、

大いに論じてゆくことができれば、と切に思ふ。

年々歳々、高橋和巳像はお互いの内部で変容している。

疾風怒涛の時代を阿修羅のやうに駆け抜けて行つたのは何だつたのか。

花舞ふ黄泉比良坂ーー高橋さんは呵呵大笑し、

「おい。花札にはよく負けたな。さあ、またやつてみるか」と言ふ。

ただならぬ花明かりの下の夢幻万華の世界。

時の流れとともに、さまざまな思ひが浮んでは消へえてゆく。

【 発足:2009年8月20日】

*

あの激動の時代を疾駆していった高橋和巳とは、いったい何だったのだろう。

過ぎ去った日々。鮮烈な夢と志。傷つき痛む時の流れよ。

ならば、郷愁に閉ざされた高橋和巳を新たなネットの波濤へ解き放そう。

清新の世界が集結し、結合し、不実な時に向かって発信される。

蒼茫のウエブ・ラビリントスに紡ぎ出される一つの新たな物語。

風の地平に、今、黄昏の橋が甦る。

|

●

高橋和巳を語る会:掲示板*決定稿(2007年~)

|

| ● |

高橋和巳序説

(日本ペンクラブ電子文藝館)

|

| ● |

| 憂愁と解体のパトロジー |

| 孤高の修羅よ瞑らざれーー生誕百年、没後40年 |

| 孤立の憂愁ーー立命館大学講師の時代 |

高橋和巳の憂憤

|

| ● |

高橋和巳略年譜

|

| ● |

| 同人雑誌『対話』復刊 |

| 同人について |

『対話』第5~8号について

|

| ● |

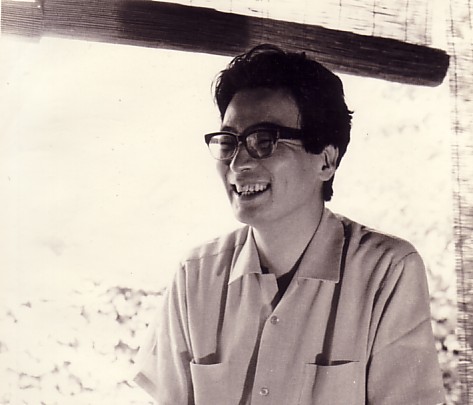

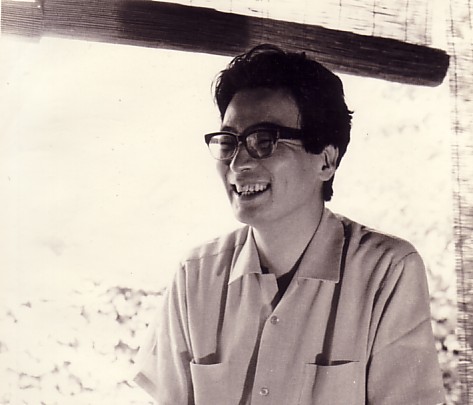

高橋和巳との日々(アルバムから)

|

| ● |

『ARUKU』『現代文学』『捨子物語』『文藝』

|

| ● |

立命館大学と高橋和巳

梅原猛・小松左京編『高橋和巳の文学とその時代』補記

|

| ● |

| 高橋和巳『対話』編集後記 |

わが『対話』編集後記

|

| ● |

『対話』の読書研究会・シンポジウム

|

| ● |

書簡(8通)

|

| ● |

高橋和巳関連エッセイ(初出一覧)

|

●補・高橋和巳研究会

|

高橋和巳の憂憤

――三十三回忌の初夏に

太田代志朗

|

高橋和巳の死を知ったのは、軽井沢のホテルだった。不安をぬぐいきれぬまま、連休を利用して出かけたつましい家族旅行の旅先。

急遽、鎌倉・二階堂のお宅の通夜に駆けつけ、泣きくずれた。

[

「悪かったわね。あなたに本当のこと言わなくて・・」

高橋たか子さんは毅然として、私の肩を叩いて言われた。

入院先の病院には、同人雑誌仲間の井波律子や古川修と見舞いに行ったのだが、その病状がすでに絶望的であることなど、もとより何も知らされていなかった。

花々に埋まれ、高橋さんは永遠の眠りについていた。野辺送りの日、その顔は白く静かに映え、棺に打つ釘音が五月の鎌倉の風にむなしくひびく。やがて斎場で、白骨の一片をつまみながら、私は高橋和巳の死をしだいに確認していた。

三十九歳という若さで生き急いだ高橋和巳とは、いったいわれわれにとって何だったのだろう。

一九六二年、第一回文藝賞『悲の器』で華々しくデビューした高橋和巳は、その翌年、立命館大学文学部講師を辞職。上京して念願の作家生活に入り、『憂鬱なる党派』『散華』『邪宗門』『我が心は石にあらず』『堕落――あるいは内なる曠野』『日本の悪霊』『黄昏の橋』などを精力的に発表する。

絶望、破滅、堕落、暗黒の下降意識に沿ったモチーフの根源を、高橋和巳はひたすら殉教者のように負った。登場する主人公たちは、いずれも栄光ある国家社会から宿命的に弾劾され、追放され、地獄の苦悩と叫喚に引き裂かれる。われわれはいつも滂沱の涙を流しながら、その小説を読んだ。なぜだったか。

思うに、終世、高橋和巳はやみがたい憂憤に駆られたまま、そこに言動のすべてを収斂させていく。孤立の憂愁と褐色の憤怒。その日本的ラディカリズムというべきものが、内なる感覚のくすぶりを挑発し、静かに熱狂させていた。

一九六七年、恩師の吉川幸次郎博士の強い招聘で京都大学文学部助教授に就任。

「小説も、一種の念力で書くものでね。その念力さえ涌いてくれば、もうこっちのものさ」

花形作家はよくそう言った。

学生として大学の研究室を訪ね、大阪・吹田のマンションに遊びに行き、気がつけば同人雑誌『対話』復刊に、私は加わっていた。高橋さんが鎌倉から京都に舞い戻っての月例の読書会は、熱気が入っていった。生駒・宝山寺前の旅亭での夜を徹した文学論は白熱した。花札に熱中して、三日間、丹前にくるまり、夜も昼も無心に札を引いたこともある。

やがて、若者のアイドルとなった高橋さんは、全共闘運動とともに尖鋭苛烈な時代の最先端に突き出される。だが、病に倒れ、入院。京大紛争の中で、その内的葛藤を綴った最後の著作が『わが解体』となった。

通過儀礼でもあるまいに、大学自治なるものの幻想と虚偽に立ち向かう青年たちに、高橋和巳は新たな政治的実践者としての全存在を賭ける。それは文学の自己指弾、自己処罰としての営為でもあったのだろうが、大学闘争の過程で、義に近い人間関係を重んじ、道義性を深くうつたえ、人間それ自体の変革を説く高橋和巳は、常に蒼白に身を奮わせて迫る。会議、集会、団交、デモ。路上に火炎瓶が炸裂し、学生たちは血を流し、バリケードが築かれる。だが、全存在を賭けないお祭り好きの学生たちは興ざめし、孤立と高揚の裂け目がさらに深まる。

にもかかわらず、高橋和巳は無上に優しかった。泣きたくなるほど、切ない魅力を持っていた。祇園のお座敷に上がり、

「お前に、このお姐さんの美しさが分かるか」

と酒をぐいぐい飲みながら言った。いや、美しさが分かるかということよりも、この時、高橋さんは私をダシにいったい何を企んでいていたのか。また、先斗町の飲み屋では、

「キラリ光った流れ星、燃えるこの身は北の果て、姓は高橋、名は和巳・・」

と唐獅子牡丹もどきに、音程はずれの『網走番外地』を歌ってくれもした。

だが、まもなく、夜明けの仮寓で嗚咽し、不規則な生活もたたって脇腹の激痛に苦しむ。大学の教授会にボイコットされて孤立無援の中で鎌倉に帰り、病床で喘ぐその姿を見るのは無上につらかった。末期ガンを知らされた梅原猛先生は、病院に見舞いに訪れた時、

「こういうことで腹を切ったんですが、これで、もう自分の業は終わったと思うんですね」

と高橋和巳は手術した腹部の無残な傷跡を見せながら言った、という。

聞かされ、凄いことだと私は思った。高橋さんは、おそらくその死を覚悟しながらも、本来のあるべき自己の純粋な内面の文学を書くことを悲愴に決意していた。

その後のモーレツからビュティフルな高度消費社会、イデオロギー対立の冷戦構造の終焉、また、バブル後の今日の不透明な社会状況の中で、あの憂憤の高橋和巳が、もし元気に生きていたとしたら、どう対応し、変容し、どのような作家的成熟を果たしていたのだろう。

むろん、あの六〇年代から七〇年代に向けて疾走した極限と葛藤の高橋文学が、ふたたび熱狂的に迎えられるということは、おそらくもうあるまい。だが、それにしても、作家の個性や言動は、もっとつややかに語り伝えられてしかるべきであろう。

幸いにも、良友に巡り会い、百愁安慰す。友愛の詩型を慄然と説く福島泰樹は、高橋和巳に献じる魂の告白として、第十八歌集『黒時雨の歌』を上板。また、藤井省三はひと夏の軽井沢の山荘で、『堕落』における中国皇帝の意味を備えた黄色の傘の存在と文芸評論のあり方について論じ、そして、小嵐九八郎とは大宮・氷川神社際の雨の夜の料亭で、蜂起には至らずと酌み交わしたことなど、決して忘れることはできない。孤独な薄明のリングで、いまなお、高橋和巳は熱っぽく語られつづけている。

五月、切なく、苦しい。

われら憂鬱党、同士数人、その夢と志を秘めて、いまだ健在。高橋和巳三十三回忌。なみなみたる一壺の酒をかかげ、初夏、高らかに献杯。

2003年5月、『図書新聞』

|

|

『対話』復刊のいきさつ

|

●

同人雑誌『対話』復刊号は、1966年(昭和41年)6月に第1号(通巻第5号)を出した。

「座談会:戦後文学の批判と展望」は夜を徹しての高橋和巳、小松左京、三浦浩ら同人の熱論。高橋和巳は分厚い雑誌にしようといったが、編集実務に1年余、僅か102ページのものとなった。

『対話』」は以下の前史を持っている。

●

1949年(昭和24年)、学制改革により新制京都大学文学部に入学した高橋和巳は、ただちに京大文芸同人会を結成。これが改称されて京大作家集団となり、高橋和巳の文学運動の原点となった。

構成メンバーはトロッキスト、社会民主主義者、アナーキスト、芸術至上主義者、デカダンなど、同時代の他の集団からは「近寄りがたい異端の集団」であった。

高橋和巳はここではいちばん年若の18歳、酒を飲んでは泣き、仲間から"泣きの高橋"といわれた。

作家として生きるべく固い信念に燃え、社会主義リアリズム派であることを強行にかかげた。

●

そうした仲間の中へ、京大細胞の機関決定のもとに、近藤龍茂、小松左京が公然と加盟。

高橋和巳と小松左京は何かと馬があった。

だが、文学集団は四分五裂し、やがて潰滅した。

1956年(昭和31年)10月、かつての仲間約60人に呼びかけて、『対話』が創刊される。仲間の再統合をはかる高橋和巳の思いは、作家志望への志とともに熱く燃えたぎっていた。

●

第1~4号は以下のよう発行された。

・第1号(1956年10月)

・第2号(1957年2月)

・第3号(1958年8月)

・第4号(1959年5月)

●

高橋和巳は率先して、規約原案を起草、同人の礼儀、あるべき会の組織、編集方針、会計など真剣に考えた。

そして、出来上がった雑誌を各大学へ売りに行き、書店販売の交渉にも当たった。

正式同人は17名。だが、常時例会に出てくる者は7、8人という有様の上、第4号に掲載されたあかしごろうの「京都一九五二年夏」をめぐって、高橋和巳、小松左京のあいだに熾烈な論争が行われ、ついに廃刊を余儀なくされてしまう。

●

1962年、立命館大学文学部講師だった高橋和巳は『悲の器』で第1回文藝賞を受賞。文壇にデビューした。小松左京もSF界で活躍しようとしていた。

こうした中で『対話』復刊について、具体的にどのような経緯があったのか、私はまったく知らない。

実際に「いよいよ新しい雑誌を出すことになった。」と聞いたのは1964年11月、大阪・吹田のマンションへ遊びに行ったときで、

「君も参加し、ぜひ小説、評論を書いておくように」

といわれた。

その後、若い人たちにも参加してもらうので、君のほうでいろいろ声をかけてほしい、ということだった。

私は京大、同志社、立命、龍谷などの友人に連絡した。

●

復刊についての第1回会合は1965年5月8日(土)、大阪・靭公園脇の大阪科学技術センター7階ロビーで開かれた。

高橋和巳、小松左京ら7人にわれわれの仲間では太田代志朗、林廣茂、岡部範黎が出席。

「分厚い雑誌を作りたい」と高橋和巳は強く主張。

編集委員に石倉明、橘正典、それに高橋和巳の推薦で太田代志朗。原稿締め切りは6月末とする。

●

しかし、その6月末に原稿は集まらず、会合や編集会議も当初の意気込みと違って集まる人数も少なかった。

8月になり、生駒・宝山寺前の旅亭たき万に泊まって、座談会「戦後二十年の文学について」を行う。

第一次同人の総結集といった意気込みで、その座談会は白熱した。

●

これを機に活動は加速していく。

座談会のテープは4日間かけ、苦労して私は原稿に起こした。ヘトヘトに疲れたが、楽しい仕事だった。いい勉強になった。これも猛者連のしごきの一つだったか。

まもなく、梅原猛先生も参加。1度、先生の運転する車で京都から宝山寺の宿に向かった。

先生の車の運転はお世辞にもうまくなかった。

宝山寺・たき万では皆んなでよく騒いだ。酒を飲み、花札に興じた。

●

『対話』復刊号は次のように発刊されている。

・第5号(1666年6月)

・第6号(1968年8月)

・第7号(1970年3月

・第8号(1971年12月)

・第9号(1973年8月)

●

もともと『対話』は、京大作家集団などの猛者の集まりだった。

復刊はその再統合をはっかた高橋和巳の夢と志であった。

だが、高橋和巳、小松左京という花形スターを生み、しかも各界で生業何かと慌しい中では、同人たちの思い入れも、各人各様だった。しかも、われわれ若手が、ひとえに高橋和巳関連で加わっていることについては、1部それなりの違和感があったようだった。

「高橋和巳は勝手に若者を連れ込んでいるが、何事ならん」

というわけである。

●

会合や読書会に出て来るメンバーも自ずと決まっていった。

1967年4月、京都大学助教授に赴任し、鎌倉から再び京都に舞い戻った高橋和巳は、月例の読書会を率先して開催した。場所は円山公園の”いふじ”などで、若手は20人、30人と集まった。風呂で挨拶された者まで加わるというふうだった。

●

若き京都の文学青年たちいでよーー高橋和巳は励ましてくれた。

だが、おかしなもので何らかの学閥的な雰囲気を感じたのか、田中博明ら京大生は2、3回出席してもう来なかった。

●

われわれにとって(いや、私というべきだろう)『対話』は、高橋和巳とその文学ゆえにあった。

私はそのために、乾坤一滴、歯を食いしばりいいものを書こうと努力した。

本来の同人雑誌であるというより、今から思えばそれは私にとってまぎれもない一つの高橋塾であり、そのための修業道場であったのかもしれない。

同人雑誌というなら、すでに私は「序説」などで離合集散は経験ずみのことだった。

●

『対話』編集制作の雑務のすべてを引き受けることは、苦痛でなく、無上情に楽しかった。

猛者連の文学への情熱と覚悟の鮮烈なシャワーを浴びたのである。

●

だが、その後の学園闘争が、高橋和巳をいやがうえにも巻き込んでゆく。

そして、1971年5月。

全共闘のアイドル作家の死は、文壇以上の風俗的現象をともなっていた。

義と志に殉じた作家の死に、若者たちは慟哭した。本は飛ぶように売れた、という。

●

ところが、高橋和巳が亡くなり、『対話』に関わったわれわれ若手の存在が鬼子のように扱われていくのには、正直いって驚いた。早く発言力を持たねばならなかった。

また、文壇ジャーナリズムとやらの動きに微妙に対応しつつ、高橋和巳が去ってしまうと『対話』は京大作家集団系列の雑誌であり、復刊時代の活動を十分に検証しないまま、スポークスマン的に声高に論じる御仁には、もう恐れ入るしかなかった。

その無神経さと自己顕示にはまいった。

さもあらば、あれ。

内なる高橋和巳がそれで変貌したわけではないのだから。

●

後年、新聞ジャーナルストを経て大阪芸術大学教授に赴任した石倉明氏は、あんがいそこらを冷静に見てくれていたようだ。

小松左京さんとは、いつだったか、赤坂のお座敷に上がって飲んだことがある。

「対話は、一度閉じるか。それから出直すか。どうするか。おい、真剣に考えろ。いい加減にやとったら、承知せんぞ」

小松さん早口で言った。

その時、小松さんは同じ土俵で話してくれたのだ、と思った。

それは高橋和巳没後25周年のときに出す本のことでもそうで、直に会って話してみると、

「よし、分かった」

とこころよく理解してくれたのだった。

●

20代半ばの疾風怒濤。

『対話』における高橋和巳との蜜月時代は、いまなお私の内で輝いている。

*「対話」における会合・研究・読書会の記録は太田代志朗、古川修が1冊のノートに克明に記した。 |

|