小松辰男は1940年生まれ。 京都府立桃山高校を経て、同志社大学文学部に入るも、もっぱら演劇活動に打ち込み、劇団現代劇場を設立。 創作劇をはじめ、数々の実験的な舞台を手がけて、60年〜70年代に向けた激動の時代を疾駆した。 世にいうアングラ劇場が登場する前後。 あらゆる芸術の沈滞を破るべく美術、音楽、映画、舞踊、パフォーマンス、演劇など、前衛の旗手として活躍。 そのゲリラ的戦術による華麗な祝祭的空間は、京洛の多くの若者たちを魅了した。 1964年、パントマイムのテオ・レゾワルシュとの出会いにより、その思想や行動に深く感動、敬服する。以後、小松辰男の根源的な芸術活動の支えとなる。

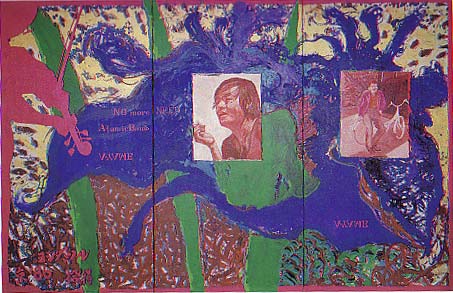

多角的な運動を展開すると同時に、劇作家としても活躍。 戯曲「大人のための童話集」(『現代劇場』第3号所載)は、石子順三氏らに高く評価される。 1966年5月、劇団黒の会が観世栄夫演出でこの「大人のための童話集」を草月会館で上演する。 黒の会の瓜生良介は小松のよき理解者であった。 「狂気であらざるを得ぬ理性の暴発的な躍動」の中で両者は触れ合っていた。 大阪万博とともに、"ビッグライト"を持って華やかに登場するヨシダミノルとの協同作業もあった。 一方、1968年東大医学部に端を発した学生運動は東大の無期限スト、早稲田、日大へと拡大。 翌年、京都の各大学にも連鎖的に発生していく。

路上に火炎瓶が炸裂し、バリケードが築かれ、学生たちは血を流す。 京大闘争のさなか、教養学部バリケードの中に、突然、"バリ祭"が誕生する。 黒のジプシーが奏でる爆発的なGO-GOリズム、水谷孝率いる"裸のラリーズ"、荒木一郎のギター。 そして、ゼロ次元などアーティスト集団によるハプニングや、全国から集まったヒッピーたちの大饗宴がくりひろげられる。 まさに、華麗な祭典だった。 当時、高瀬泰司(元京都府学連委員長)は京大全共闘の実質的な指導部の一人であった。ここにさまざまな戦略と挑発の黙示録が展開される。 小松は、この高瀬と京大西部講堂連絡協議会の活動に深くかかわってゆくことになる。関西ブントは常に光芒の一閃にすべての存在を賭けた。  かくて、大学解体、造反有理のスローガンが掲げられた叛乱の時代。 鮮やかなライトブルーの大屋根に赤い三つのオリオンが輝く西部講堂で、実にさまざまなイベントが企画プロデュースされてゆく。 小松は若い仲間と、この運動に精魂を傾けた。 その後、小松はフランス、ドイツ、イタリア、イギリス、エジプト、チュニジアを放浪。 だが、年々、身体に変調をきたし、1986年5月逝去。京都・山科の月心寺で通夜・告別式。天龍寺慈済院に眠る。 ◎写真(1983年1月 京都・一乗寺の小松宅で) |

大きな声でヨシダミノルは話してくれた。その心意気がよかった。

大きな声でヨシダミノルは話してくれた。その心意気がよかった。