|

|

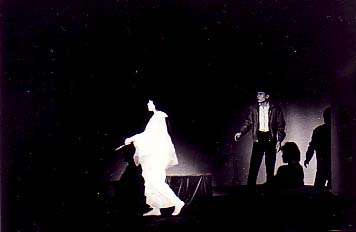

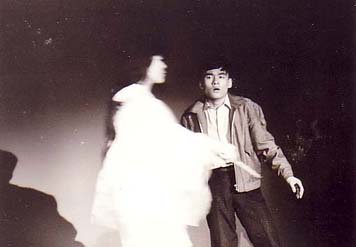

| ●作:太田代志朗 演出:小松辰男 ●初演:1963年6月15日(祇園会館) ●再演:1664年10月13日(京都山一ホール) ●キャスト:小松辰男、倉橋松司、石井洋子、沢村公仁子 ●不安と危機の深淵でーー太田代志朗(『春の修羅』より 狂爛怒涛の一作一作がセンセーションを巻き起こし、惑乱と耽溺の光り輝く舞台をつくろう! 1962年暮れ、京都の底冷えの厳しい夜、小松辰男らと劇団現代劇場を結成。 その年の暮れから新年にかけ、半僧反俗の美少年の能面<小喝食(こかつしき)>にことよせた一幕物を、私は憑かれたように一気に書き上げた。 青春の不安と危機を孕んだ深淵で、非在の愛を問い、破滅する世界に挨拶するにはその方法しかなかった。 いささか気負った不条理劇の展開でもあった。 冗長な観念台詞の独白劇(レーゼ・ドラマ)仕立ての悲劇である。 だが、そんなことはとっくに承知していることなのだ。 ●暗黒の海に込めた意味ーー小松辰男(『演劇ノート』)より このドラマは海がすぐそこに見える丘の上。登場人物は 四人。 上演時間二時間弱の舞台は、この四人の美々しい観念的な台詞のやりとりに終始する。 私は舞台にグリーンの布を被せた台を上手、下手に一ケずつ配置した。これが美術のすべてである。 鋭い笛の音と鼓で幕が開くと、波がゆるやかに舞っている。 笛の高まりにつれて深い海の底を思わすミッドナイト・ブルーにホリゾントが包まれ、やがて立ちつくす青年とその恋人の姿がサスペンション・ライトの光にほのかに浮かび上がる。鼓の激しい一打ち。 一転して、舞台は身を射るような厳しい夏の昼下がりに変化する。 作者は初演の舞台に接して私の照明を評し、<心理的照明>と名づけた。 暗黒の舞台を青い光を浴びて歩く老人。ホリゾントに真紅の炎を燃やし、真っ赤なスポットに追われる純白の衣の狂女。 そして、幕切れは再び淡いスポットの光の輪の中に立ちつくす恋人たちを残して、ミッドナイト・ブルーの波の舞うホリゾント。 もはや、言葉も失った恋人たちの姿がやるせない影を残して幕は降りる。 永遠の若さを象徴する能面ーー中村保雄(『小喝食』パンフレット)より この小喝面の表情には、本日演じられる劇の老人が語っているように、永遠の若さを象徴したような妖精めいたものを感じます。 おだやかな、やさしい面ざしは、時にはうれい深く、時には喜びを、見る人の心をうつして、私たちに呼びかけてくれます。 ●洒落たアトラクションとしてーー秋山和生(「小喝食の上演を見て」)より 幕があくと、舞台は無装置で空しい。 男女の二人連れが話しを交わす。正確には読み合わせをする。僕は性急だったろうか。 幕あき後五分間に僕は僕の方法もあながち捨てたものではないなと思った。 そして、それは終幕になっても変わらなかった。 後半になって、狂女が能のスタイルで登場した。これには一瞬目を開いた。 酒落なアトラクションとしてである。 ●能形式で”愛情”を追求ーー『京都新聞』1963年6月6日号 太田代志朗(立命大文学部四回生)作の一幕四場。 半僧反俗の永遠の美少年を象徴する能面「小喝食」をかり、一組の恋人たちと老人、狂女を登場させて、能形式の演出で”愛情”について追求する。  青年:青春? 何、愛は邪悪に満ちている。 狂女:あなたは世界を憎悪しているのね。 |

|

狂女:哀れなこの手。何か言って! 青年:あれは不在の愛の手触りだった。 |

|